Ähnliche Objekte finden

Folgende ähnliche Objekte wurden in der Datenbank gefunden

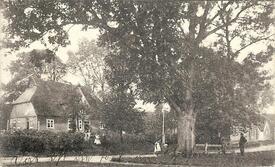

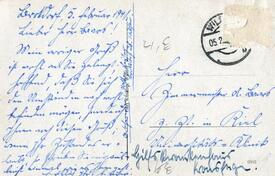

1910 - Postannahmestelle und Hökerei in Brokdorf

1910 Postannahmestelle und Hökerei in Brokdorf

Die als „Motiv aus der Marsch. (Brokdorf)“ bezeichnete kolorierte Abbildung zeigt eine Situation unmittelbar am Deich der Elbe in Brokdorf.

Ganz rechts sind der Deich und eine auf ihn führende Deichtreppe gut erkennbar.

Bei dem Gebäude im Vordergrund handelt es sich um das Haus Hafenducht 3, in welchem lange Zeit die Postannahmestelle der Gemeinde und auch eine Hökerei (Kaufmannsladen) untergebracht war.

Bildrechte: C.K.W. (Carl Kuskop, Wilster)

Anmerkung: Gut ein Jahrhundert später präsentiert sich das alte Gebäude in einem kaum veränderten und vorbildlichen Unterhaltungszustand.

Bildrechte Vergleichsfoto: Karl Kautz, Brokdorf (2017)

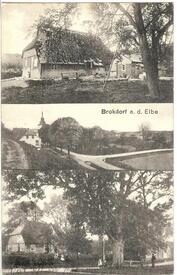

1916 - Brokdorf - Katen, Kirche St. Nikolaus, Poststelle und Hökerei

1916 Brokdorf - Katen, Kirche St. Nikolaus, Poststelle und Hökerei.

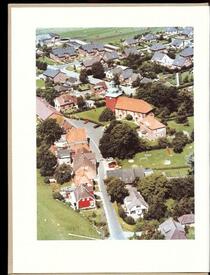

Das Kirchdorf Brokdorf gehört zu den auf den hohen Ufersäumen von Elbe und Stör gelegenen und sehr früh gegründeten Außenkirchspielen der Wilstermarsch. Die bereits 1283 urkundlich bezeugte Gemeinde zählt heute auf knapp 20 km² gut 1.000 Einwohner.

oben: Im Bereich des Dorfes waren vor einigen Jahrhunderten auf der sogenannten Deicherde eine Vielzahl kleinerer Katen errichtet worden, denn die Grundstücke vor den von Adligen und Großbauern zu unterhaltenden Deichen waren abgabenfrei. Ähnliche Situationen finden sich auch in anderen Bereichen der Wilstermarsch auf der Luftseite der Deiche.

mittig: Kirchducht mit der dem Heiligen St. Nicolaus geweihten Brokdorfer Kirche; sie wurde im Jahre 1342 erstmals urkundlich erwähnt.

Der Turm der nahe dem Deich der Elbe gelegenen Kirche ragt weit über diesen hinaus und grüßt zum jenseitigen Ufer – freundlicher als das im Jahre 1986 in Betrieb genommene Kernkraftwerk Brokdorf, welches heute die Kulisse des Dorfes dominiert.

unten: Bei dem Gebäude im Vordergrund handelt es sich um das Haus Hafenducht 3, in welchem lange Zeit die Postannahmestelle der Gemeinde und auch eine Hökerei (Kaufmannsladen) untergebracht war. Gut ein Jahrhundert später präsentiert sich das unter Denkmalschutz stehende bereits 1624 errichtete alte Gebäude heute in einem kaum veränderten und vorbildlichen Unterhaltungszustand (Bild 3).

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

Vergleichsfoto: Karl Kautz, Brokdorf (2017)

1921 - Brokdorf - Wohn- und Geschäftshäuser, Hökerei, Meierei, Pastorat (SF)

- oben links: Wohn- und Geschäftshaus des Bäckermeisters Hans Rohwer (Kirchducht 16)

- mittig: Blick vom Elbdeich auf die Dorfstraße mit der Meierei.

Die 1904 erbaute Meierei in Brokdorf wurde zeitweilig als Genossenschaftsmeierei und zeitweilig als Privatmeierei betrieben. Im Jahre 1962 wurde der Betrieb stillgelegt; in das Gebäude zog danach der Feinoptikerbetrieb Reichmann ein.

- unten links: Wohn- und Geschäftshaus; vermutlich das Haus "Rosengarten", Kirchducht 14

Das Gebäude Rosengarten, auch bezeichnet als Rosenheim, wurde in der Nachkriegszeit im besonders strengen Winter 1946/47 zeitweilig als "Wärmehalle" genutzt. Die Einwohnerzahl des Dorfes war durch den Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen von 677 Einwohnern (im Jahr 1939) auf 1.609 (im Jahr 1946) dramatisch angestiegen; viele Menschen lebten in sehr prekären Wohnverhältnissen und die Beschaffung von Brennmaterialien und von Waren für den täglichen Bedarf war nur äußerst eingeschränkt möglich.

- unten rechts: Pastorat

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

Anmerkung: Die Ansichtskarte stammt aus der Sammlung Albert Wolfsteller, Brokdorf, welche sich im Besitz von Helga Sierth, Brokdorf, befindet.

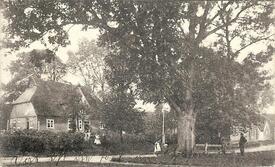

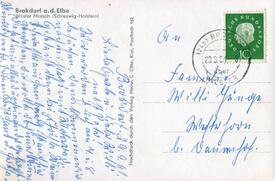

1912 - Brokdorf - Gebäude der Poststelle

1912 Brokdorf - Gebäude der Poststelle.

Bei dem Gebäude im Vordergrund handelt es sich um das Haus Hafenducht 3, in welchem lange Zeit die Postannahmestelle der Gemeinde und auch eine Hökerei (Kaufmannsladen) untergebracht war.

Gut ein Jahrhundert später präsentiert sich das heute unter Denkmalschutz stehende und bereits 1624 errichtete alte Gebäude in einem kaum veränderten und vorbildlichen Unterhaltungszustand (vgl. Bilder 3 u. 4 aus dem Jahr 2017).

Hinter dem Gebäude ist der hohe und das Dorf und die gesamte Wilstermarsch gegen Sturmfluten in der Elbe schützende Deich erkennbar.

Bildrechte:

Ansichtskarte: Carl Kuskop, Wilster

Vergleichsfotos: Karl Kautz, Brokdorf

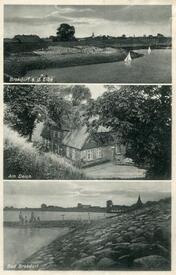

1933 - Brokdorf - Elbdeich, Gebäude in der Hafenducht

1933 Brokdorf - Elbdeich, Gebäude in der Hafenducht

oben: Elbdeich vor dem Restaurant Strandhalle

mittig und Bild 2: Gebäude in der Hafenducht.

Bei dem am luftseitigen Deichfuß stehenden Gebäude handelt es sich um das Haus Hafenducht 3, in welchem lange Zeit die Postannahmestelle der Gemeinde und auch eine Hökerei (Kaufmannsladen) untergebracht waren. Knapp ein Jahrhundert später präsentiert sich heute das unter Denkmalschutz stehende und bereits 1624 errichtete alte Gebäude in einem kaum veränderten und vorbildlich restaurierten Zustand.

unten und Bild 3: Elbdeich vor der Hafenducht.

Mit der Bezeichnung "Bad Brokdorf" wurde seinerzeit für die in der Elbe bestehenden Bademöglichkeiten am Fuß des auf seiner Außenböschung mit schwerem Deckwerk befestigten Deiches geworben.

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

1937 - Ecklak - Gehöft, Meierei, Schule, Dorfkrug, Hökerei, Denkmal

1937 Ecklak - Bauernhof, Meierei, Schule, Dorfkrug, Hökerei, Denkmal

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten ländliche Gemeinden der Wilstermarsch eigene wesentliche Einrichtungen der dörflichen Infrastruktur, wie: Meierei, Schule, Gastwirtschaft, Hökerladen.

Die Meierei Ecklak wurde von 1903 bis 1972 betrieben.

Die dörfliche Schule ist ebenfalls 1972 aufgegeben worden; das Schulhaus war 1912 errichtet worden.

Das Gebäude des Dorfkruges wurde 1904 gebaut. Die dort ab 1937 tätigen Wirtsleute Alfred und Anne Völker führten in dem Gebäude auch einen Hökerladen; die Gastwirtschaft wurde bis 1965 betrieben.

Das 1952 erweiterte Ehrenmal ist im Jahr 1921 eingeweiht worden.

bei dem abgebildeten Gehöft handelt es sich um den Huusmann Hof an der Hauptstraße.

Bildrechte: Adolf Meyer, Brunsbüttel

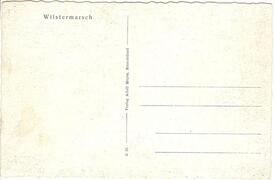

1965 - Neuendorf - Sachsenbande

1965 Neuendorf - Sachsenbande

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten die ländlichen Gemeinden der Wilstermarsch eigene wesentliche Einrichtungen der dörflichen Infrastruktur, wie: Schule, Gastwirtschaft, einen auch Hökerei genannten Kaufmannsladen. Sachsenbande hatte sogar eine Meierei (bis 1972).

Die Schule, welche 225 Jahre bestanden hatte, wurde 1970 aufgelöst.

Nach dem II: Weltkrieg hatte auch die kleine Landgemeinde Sachsenbande vielen Flüchtlingen eine zeitweilige oder dauerhafte neue Heimat gegeben; die Dorfschule konnte die Unterrichtung große Anzahl an Schülern nur durch getrennten Unterricht am Vormittag und am Nachmittag bewältigen. Zu den aus den Familien der Heimatvertriebenen stammenden Schüler gehörte auch Siegfried Reinke, der später Anke von Holdt aus Wilster heiratete, dort wohnte und für die FDP in der Ratsversammlung tätig war.

Der Kolonialwaren Laden von Heinrich Mohr (Inhaberin war zur Zeit der Aufnahme seine Tochter Erna, verehelichte Motte) stand in der Meierei Straße.

Bildrechte: Walter Jappe, Lübeck

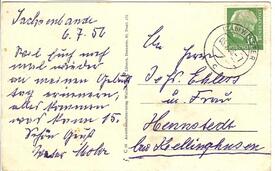

Neuendorf-Sachsenbande 1935 Schulhaus in Sachsenbande

1935 Schule Sachsenbande

Das Schulhaus in Sachsenbande

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte Sachsenbande, so wie praktisch alle ländlichen Gemeinden der Wilstermarsch, eigene wesentliche Einrichtungen der dörflichen Infrastruktur wie: Schule, Gastwirtschaft, einen auch Hökerei genannten Kaufmannsladen; Sachsenbande hatte sogar eine Meierei (bis 1972).

Die Schule, welche 225 Jahre bestanden hatte, wurde 1970 aufgelöst; sie lag an der heute noch als Schulweg bezeichneten kleinen Straße.

Nach dem II. Weltkrieg hatte auch die kleine Landgemeinde Sachsenbande vielen Flüchtlingen eine zeitweilige oder dauerhafte neue Heimat gegeben; die Dorfschule konnte die Unterrichtung der großen Anzahl an Schülern nur durch getrennten Unterricht am Vormittag und am Nachmittag bewältigen. Zu den aus den Familien der Heimatvertriebenen stammenden Schülern gehörte auch Siegfried Reinke, der später Anke von Holdt aus Wilster heiratete, dort wohnte und für die FDP in der Ratsversammlung tätig war.

Bildrechte: nicht bekannt

1961 - Brokdorf - Deich an der Elbe, Kirche, Schule, Gebäude (SF)

1961 Brokdorf - Deich an der Elbe, Kirche, Schule, Gebäude

oben links: Deich an der Elbe vor Brokdorf

Das gegenwärtig etwa tausend Einwohner zählende Kirchdorf Brokdorf zieht sich langgestreckt entlang dem Deich der Elbe.

Die in Windungen verlaufende Deichlinie kündet von den Mühen vorheriger Generationen zur Erhaltung und stetigen Verbesserung des Deiches. Bei den in weiter zurück liegender Vergangenheit immer wieder vorgekommenen Deichbrüchen wurde bei der Wiederherstellung des Deiches der an der Bruchstelle entstandene tiefe Kolk zumeist umdeicht. Hieraus erklären sich die zahlreichen überraschenden Windungen in der Linienführung früherer Deiche an den Flüssen, wie sie heute noch z.B. an der Stör betrachtet werden können. Erst in der Neuzeit haben durch den Einsatz moderner Baumaschinen verbesserte Möglichkeiten den heutigen Zustand der Elbdeiche bewirkt.

Die dem Heiligen St. Nicolaus geweihte Brokdorfer Kirche wurde im Jahre 1342 erstmals urkundlich erwähnt.

oben rechts: das nahe dem Deich der Elbe stehende Gebäude der Schule Brokdorf wurde 1956 errichtet; das Vorgängergebäude am Kirchplatz wurde im selben Jahr abgebrochen. Der Schulbetrieb in Brokdorf wude zum 01. August 1972 eingestellt. Die Grundschüler aus Brokdorf besuchen seither die Schule in St. Margarethen gemeinsam mit den Kindern aus Büttel und Kudensee.

unten links und Bild 2 (Vergleichsfoto): Wohnhäuser an der Nordseite der Dorfstraße, schräg gegenüber dem Hotel "Elbblick".

unten rechts und Bild 3 (Vergleichsfoto): Lebenmittelgeschäft Köhnke an der Dorfstraße neben der der Brücke über die Brokdorfer Hauptwettern.

Die Vergleichsfotos stammen aus dem Jahr 2019.

Bildrechte: Heinrich C. Otto, Kiel

Vergleichsfotos: Karl Kautz, Brokdorf

Anmerkung: Die Ansichtskarte befindet sich in der Sammlung Karl Kautz, Brokdorf

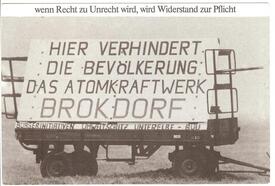

1976 - Brokdorf - Demonstration gegen den Bau des Kernkraftwerkes

Einige tausend Demonstranten zogen an dem Tag von Wewelsfleth aus am Deich der Elbe entlang nach Brokdorf. Andere Kritiker kamen aus der Stadt Wilster und den Dörfern der Wilstermarsch, unter ihnen auch der Begründer dieser Heimat-Seite. Es versammelten sich etwa 6.000 Demonstranten am für das KKW vorgesehenen Bauplatz. Eine größere Anzahl der von außerhalb der Wilstermarsch angereisten Demonstranten gehörte dem politisch äußerst linken Spektrum an. Die Demonstration hatte einen insgesamt friedlichen Verlauf, auch wenn nach dem Ende der von Ansprachen und gemeinsamen Singen begleiteten Kundgebung eine große Anzahl der Teilnehmer auf das Baugelände vordrang.

Der Bau des Kernkraftwerk Brokdorf hat seit 1976 zu scharfen Auseinandersetzungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in und zwischen den politischen Parteien geführt.

Die Diskussionen um das Kernkraftwerk Brokdorf spaltete seinerzeit die Bevölkerung der Wilstermarsch in Gegner und Befürworter - kaum jemand hatte keine eigene Position zu dem Thema.

In der Region bewirkte insbesondere neben der grundsätzlichen Ablehnung der Kernkraft die seitens der damaligen Landesregierung kurzfristig vorgenommene Änderung des Landsraumordnungsplanes (Sonderfunktion Kraftwerksstandort Brokdorf anstelle „nur“ Wohnen, Erholung, Landwirtschaft) und die handstreichartige Besetzung des Baugeländes erhebliche Empörung.

Es folgte eine Reihe verschiedener Protestveranstaltungen in der Wilstermarsch und an anderen Orten.

Der Bau der Anlage wurde dennoch vorgenommen, die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes erfolgte im Oktober 1986.

Jahrzehnte später - die dauerhafte Entsorgung des hochradioaktiven Abfalls ist immer noch nicht gesichert - steht mit dem Ausstieg Deutschlands aus der Nutzung der Kernkraft die Abschaltung der Anlage spätestens zum 31.12.2021 fest. Auch dann werden nicht "die Lichter ausgehen", wie es Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg noch als Begründung für den Bau des KKW angeführt hatte.

welcher freundlicherweise die Fotos für diese Heimat-Seite zur Verfügung stellte

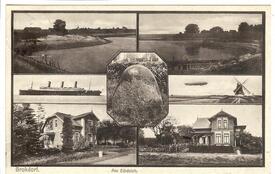

1932 - maritime Motive an der Elbe bei Brokdorf und St. Margarethen (SF)

1932 maritime Motive an der Elbe bei Brokdorf und St. Margarethen

Die 1932 gelaufene Ansichtskarte zeigt z.T. viele Jahre ältere maritime Motive.

oben: Lotsenhaus (um 1900) auf der Bösch im unbedeichten Vorland vor St. Margarethen.

Seit dem 13. Jahrhundert gab es auf der Elbe Lotsen. Diese waren zunächst Fischer, die mit den schwierigen und sich ständig verändernden Fahrwasserverhältnissen vertraut waren; mit der Zeit entwickelte aus dem Gelegenheitsgewerbe ein eigener Berufsstand. Ab 1656 gab es ein geregeltes Lotswesen auf der Elbe. Die Lotsen organisierten sich in Bruderschaften; so in die 1745 gebildete Elbelotsenbrüderschaft, welche die Abfolge des Einsatzes der Lotsen regelte. Ab 1749 wurden die Lotsenboote besetzt von einer Lotsen-Station bei St. Margarethen; sie war in einem Wirtshaus eingerichtet worden, welches sich auf einer im Vorland gelegenen uralten Wurt befand. Die seit alters her bewohnte Wurt wurde Bösch genannt nach einer am gegenüber liegenden Rand des Fahrwassers gelegenen Sandbank - der Bösch bzw- dem Bösch-Rücken. Die Lotsen nannten sich entsprechend: Bösch-Lotsen.

Das Gebäude brannte am nebligen Morgen des 05. November 1902 ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Die Lotsenstation, welche bie zu 80 Lotsen Quartier bieten konnte, war bereits 1895 nach Brunsbüttelkoog verlegt worden, wonach das Gebäude nur noch als Gastwirtschaft genutzt wurde. Die Warft selbst besteht heute noch, sie liegt unmittelbar am Bütteler Außenpriel im Außendeich von St. Margarethen (vgl. Bild 3).

mittig:

- Dreimast-Toppsegel-Schoner, Spaziergänger auf dem Deich, Stack, Peilbake

- alter Fahrensmann; der auch auf Ansichtskarten mit Motiven aus St. Margarethen oder Wewelsfleth dargestellte alte Fahrensmann mit Öljacke und Südwester, mit weißhaariger Schifferkrause und eine kurze Pfeife rauchend, ist handschriftlich auf einer dieser Karten namentlich bezeichnet mit: Fritz Langbehn.

- Leuchtturm Brokdorf (Oberfeuer des Richtfeuers Brokdorf), Stack, Schiffe

unten: Leuchtturm Hollerwettern; am Elbdeich stehendes Unterfeuer des Brokdorfer Leuchtturmes.

Das für die Schifffahrt auf der Elbe eingerichtete Richtfeuer Brokdorf bestand aus dem höheren Oberfeuer in Brokdorf und dem niedrigeren Unterfeuer in Hollerwettern.

Wenn das gelbe Licht beider Türme sich für den Schiffer übereinander – also „Feuer in Linie“ – befand, steuerte er den richtigen Kurs im Fahrwasser (vgl. Bild 4).

Das Richtfeuer in Brokdorf wurde 1889 errichtet; das Oberfeuer als runder Eisenturm, das Unterfeuer als hölzernes Leuchthaus.

1911 wurden beide Anlagen durch Neubauten ersetzt, die bis 1982 im Dienst waren.

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

Anmerkung: Die Ansichtskarte befindet sich in der Sammlung Karl Kautz, Brokdorf

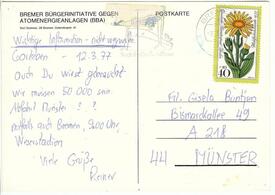

1976 - Protest gegen Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf

1976 Protest gegen den Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf.

Der beabsichtigte Bau eines Kernkraftwerkes bei Brokdorf führte seinerzeit zu scharfen Auseinandersetzungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in und zwischen den politischen Parteien.

In der Region bewirkte insbesondere neben der grundsätzlichen Ablehnung der Kernkraft die seitens der damaligen Landesregierung kurzfristig vorgenommene Änderung des Landsraumordnungsplanes (Sonderfunktion Kraftwerksstandort Brokdorf anstelle „nur“ Wohnen, Erholung, Landwirtschaft) und die handstreichartige Besetzung des Baugeländes erhebliche Empörung.

Neben der 1978 auf dem Marktplatz in Wilster durchgeführten eindrucksvollen Demonstration (sie war die bis dahin größte Demonstration der Anti-AKW-Bewegung), haben bereits zuvor und auch danach eine Reihe verschiedener Protestveranstaltungen in der Wilstermarsch und an anderen Orten stattgefunden.

Die Diskussionen um das Kernkraftwerk Brokdorf spaltete seinerzeit die Bevölkerung der Wilstermarsch in Gegner und Befürworter - kaum jemand hatte keine eigene Position zu dem Thema.

Während es bei der Demonstration in Wilster weder zu Ausbrüchen von Gewalt noch zu nennenswerten Sachbeschädigungen kam, blieben jedoch Teile der Demonstrationen vor dem Baugelände in Brokdorf nicht friedlich. Insbesondere die Teilnahme gewaltbereiter linksradikaler und den Staat ablehnender Chaoten sowie das unsensible Vorgehen der Polizei gegen jede Form von Protest und unterscheidungslos gegen alle Demonstranten, führte zu einer Eskalation der Gewalt.

Darüber hinaus veranlaßte die damalige Landesregierung offenkundig eine Ausgrenzung erklärter Atomkraftgegner. Heute nach über vier Jahrzehnten ist deutlich, dass die Vorhaltungen der seinerzeitigen Atomkraftgegner bezüglich des Fehlens einer gesicherte Endlagerung von Atommüll zu Recht erhoben wurden, denn eine solche besteht immer noch nicht.

Auch die Aussage des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg, wonach die Lichter ausgehen würden, wenn das AKW Brokdorf nicht gebaut würde, ist spätestens seit der Entscheidung nach dem Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie als unbegründet belegt.

Bildrechte: Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe

1976 - Protest gegen Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf a

1976 Protest gegen den Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf

Der beabsichtigte Bau eines Kernkraftwerkes bei Brokdorf führte zu scharfen Auseinandersetzungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in und zwischen den politischen Parteien.

In der Region bewirkte insbesondere neben der grundsätzlichen Ablehnung der Kernkraft die seitens der damaligen Landesregierung kurzfristig vorgenommene Änderung des Landsraumordnungsplanes (Sonderfunktion Kraftwerksstandort Brokdorf anstelle „nur“ Wohnen, Erholung, Landwirtschaft) und die handstreichartige Besetzung des Baugeländes erhebliche Empörung.

1978 fand auf dem Marktplatz in Wilster eine eindrucksvolle Demonstration gegen den Bau des Atomkraftwerkes Brokdorf statt. Es war die bis dahin größte Demonstration der Anti-AKW-Bewegung.

Es folgte eine Reihe verschiedener Protestveranstaltungen in der Wilstermarsch und an anderen Orten.

Während der Demonstration in Wilster kam es weder zu Ausbrüchen von Gewalt noch zu nennenswerten Sachbeschädigungen - anders jedoch Teile der Demonstrationen vor dem Baugelände in Brokdorf.

Die Diskussionen um das Kernkraftwerk Brokdorf spaltete seinerzeit die Bevölkerung der Wilstermarsch in Gegner und Befürworter - kaum jemand hatte keine eigene Position zu dem Thema.

Bildrechte: Bremer Bürgerinitiative gegen Atomenergieanlagen

1976 - Sturmflut am 03. Januar - Situation am Deich der Elbe bei Brokdorf a

1976 Sturmflut am 03. Januar - Situation am Deich der Elbe bei Brokdorf

Der sogenannte Capella Orkan - so benannt nach dem bei Borkum mit 11 Mann Besatzung gesunkenen Rostocker Küstenmotorschiff CAPELLA - war im Bereich der Deutschen Bucht einer der stärksten Orkane des 20. Jahrhunderts. Die durch ihn ausgelöste Sturmflut führte im Elbegebiet zu Hochtidewasserständen, welche die Extremwerte der Sturmflut von 1962 teilweise deutlich überschritten.

Am Deich der Elbe bei Brokdorf kam es durch streckenweise Abrutschung der binnenseitigen Deichböschung zu einer gefährlichen Situation.

Bild 1: Unmengen an Treibsel werden auf die Deichböschung und teilweise durch überlaufende Brecher über die Deichkrone gespült.

Bild 2: Brecher und Gischt

Bild 3: Sturmflutscheitel am Pegelhaus Brokdorf

Bild 4: auflaufende Brecher am Deich der Elbe bei der Strandhalle in Brokdorf.

1991 wurde der Brokdorf und die Wilstermarsch schützende Deich an der Elbe verstärkt auf die bestickhöhe NN + 8,40 m.

Bildrechte: Karl Kautz, Brokdorf

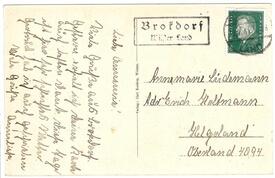

1935 - Brokdorf - Elbe, Deich, Deichmühle, Villen, Gedenkstein

1935 Brokdorf - Elbe, Deich, Deichmühle, Villen, Gedenkstein

Die Mehrbildkarte mit z.T. älteren Aufnahmen zeigt in den beiden oberen Abbildungen den schar liegenden Deich der Elbe vor dem sich an diesen anschmiegenden Ort.

Die beiden unteren Abbildungen zeigen an der Dorfstraße stehende Gebäude; links das 1898 errichtete Wohnhaus des Hofbesitzers Ferdinand Dammann (es wurde 1990 an die Gemeinde verkauft, welche es abreißen ließ, um hier neue Wohneinheiten entstehen zu lassen) sowie rechts offenbar das 1903 für Martin Krey errichtete Wohnhaus.

Die linke mittige Miniatur zeigt auf einem um 1912 aufgenommenen Foto einen Dampfer auf der Elbe vor Brokdorf auf Reede liegend. Der auf der Hamburger Vulkanwerft gebaute Dampfer IMPERATOR der HAPAG war bei seinem Stapellauf am 23. Mai 1912 mit 52.117 BRT das damals größte Schiff der Welt und Flaggschiff der nach ihm benannten Schiffsklasse.

Auch die rechte Miniatur stammt aus 1912. Die auf dem Deich der Elbe stehende Mühle (ein Erd Holländer) wurde im Jahre 1940 beseitigt. Das im Jahre 1912 in Dienst gestellte Luftschiff LZ 13 "HANSA" machte am 30.07.1912 seine erste Fahrt. Der Zeppelin überflog mehrfach Schleswig-Holstein und wurde am 25.08.1912 über Brokdorf gesichtet.

Der auf dem zentralen Foto abgebildete Gedenkstein wurde anläßlich des am 13.06.1920 in Brokdorf begangenen Heimattag der Wilstermarsch vor der Kirche aufgestellt.

Der Stein wurde von Angehörigen des in Dänemark ansässigen Geschlechts der von Brockdorff übergeben. Dieses führt seinen Ursprung auf einen im Jahr 1220 in Brockdorf ansässig gewesenen Brochtorp zurück, welcher sich 1227 bei der Schlacht von Bornhöved durch seine Tapferkeit auszeichnete und dafür zum Ritter geschlagen wurde.

In der Schlacht von Bornhöved am 22. Juli 1227 hatte ein Bündnis aus Holsteinern, Lübeckern und Dithmarschern gesiegt über das Heer von König Waldemar von Dänemark.

Der bei der Kirche in Brokdorf aufgestellte Gedenkstein trägt die Inschrift:

"1220 lebte hier Ritter Hildelev de Brochtorp, Stammvater des Geschlechts der Brockdorff.

1920 wurde dieser Stein errichtet vom Heimatverein der Wilstermarsch, Kirchspiel Brokdorf, und Baron S. v. Brocktorff, Oberhaupt der dänischen Höyby-Linie."

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

1912 - Brokdorf - Deich-Mühle, Zeppelin, Kirchducht (SF)

- oben: Blick vom Deich der Elbe auf die auf diesem stehende Deichmühle, die Elbe und einen darüber schwebenden Zeppelin sowie im Hintergrund rechts das Dorf Brokdorf.

Im Vorland vor dem Deich sind Stacks und Lahnungsfelder zu erkennen, welche der Sicherung des Deichfußes dienen.

Die auf dem Deich der Elbe stehende Mühle (ein Erd-Holländer) wurde im Jahre 1940 beseitigt.

Das im Jahre 1912 in Dienst gestellte Luftschiff LZ 13 "HANSA" machte am 30.07.1912 seine erste Fahrt. Der Zeppelin überflog mehrfach Schleswig-Holstein und wurde am 25.08.1912 über Brokdorf gesichtet.

Das mit zwei Gondeln ausgerüstete und von 4 Propellern mit einer Leistung von insgesamt 510 PS angetriebene Luftschiff war 148 m lang, sein größter Durchmesser betrug 14 m und die Hülle faßte ein Volumen von 18.700 Kubikmetern. Dabei erreichte der so plump wirkende Flugkörper eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h.

- unten: Die Kirche St. Nikolaus zu Brokdorf ist im Jahre 1342 erstmals urkundlich erwähnt, doch bereits 1283 wurde das Dorf als Kirchort bezeichnet.

Das heutige Bauwerk stammt aus dem Jahre 1763. Der Turm war bereits 1741 erbaut worden, nachdem 1648 bei einem Sturm der Kirchturm eingestürzt war. Der seinerzeit frei stehende Turm blieb erhalten, als zwei Jahrzehnte später 1763 die Kirche wegen Baufälligkeit abgebrochen und angrenzend an den Turm neu errichtet wurde.

Die Kirche war zum Zeitpunkt der Aufnahmen noch von dem Friedhof umgeben, welcher ab 1898 schrittweise auf das Feld rechts im Vordergrund verlegt wurde.

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

Anmerkung: Die Ansichtskarte stammt aus der Sammlung Albert Wolfsteller, Brokdorf, welche sich jetzt im Besitz von Helga Sierth, Brokdorf, befindet.

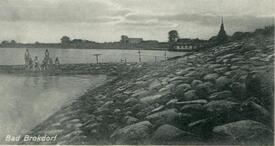

1933 - Badevergnügen am Ufer der Elbe bei Brokdorf (SF)

Möglichkeiten und auch Anspruch der Bevölkerung der Wilstermarsch nach Bademöglichkeiten waren seinerzeit sehr bescheiden.

In früheren Jahrzehnten - bis in der 1960er Jahre - fanden sich insbesondere an sommerlichen Wochenenden viele Menschen zum Baden in der Elbe am Elbedeich in Brokdorf ein.

Das mit seinem Obergeschoß und der darin untergebrachten Gaststube über den Deich der Elbe hinaus ragende Gasthaus „Strandhalle“ wurde von Wilhelm Stücker betrieben.

Auch heute noch ist das Restaurant Elbblick Brokdorf - Hotel Sell ein beliebtes Ausflugsziel, welches in beide Richtungen einen phantastischen Ausblick auf den mächtigen Strom bietet.

Der bei Brokdorf schar an der Elbe liegende Deich hatte bereits seinerzeit eine massive Steischüttung zur Böschungs- und Deichfußsicherung.

Das kleine Gebäude auf der Deichberme diente vermutlich als saisonal installierte Umkleidemöglichkeit für die Damen.

Ganz im Hintergrund rechts ist das Pegelhaus zu erkennen.

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

Anmerkung: Die vorgestellte Ansichtskarte befindet sich in der Sammlung Karl Kautz, Brokdorf.

1917 - Brokdorf an der Elbe - Kirche, Mühle, Gasthof "Zur schönen Aussicht" (SF)

Das Kirchdorf Brokdorf gehört zu den auf den hohen Ufersäumen von Elbe und Stör gelegenen und sehr früh gegründeten Außenkirchspielen der Wilstermarsch.

- oben: Die dem Heiligen St. Nicolaus geweihte Brokdorfer Kirche wurde im Jahre 1342 erstmals urkundlich erwähnt.

- mittig: In Brokdorf an der Elbe stand bis etwa 1940 in exponierter Lage oben auf der Krone des Elbdeiches eine Windmühle.

Das im Jahre 1912 in Dienst gestellte Luftschiff LZ 13 "HANSA" machte am 30.07.1912 seine erste Fahrt. Der Zeppelin überflog mehrfach Schleswig-Holstein und wurde am 25.08.1912 über Brokdorf gesichtet.

Auf der Anschriftseite der Karte ist notiert: Klaus von Loh saß mit in dem Zeppelin

- unten: Der seit etwa 1876 betriebene Gasthof "Zur schönen Aussicht" stand in der Kirchducht 10. Das zu der Zeit von Johannes Claußen bewirtschaftete Anwesen brannte am 30.12.1924 bei einem Schadensfeuer völlig ab und wurde nicht wieder aufgebaut.

Bildrechte: Verlag Carl Kuskop, Wilster

Anmerkung: Die Ansichtskarte stammt aus der Sammlung Albert Wolfsteller, Brokdorf, welche sich im Besitz von Helga Sierth, Brokdorf, befindet.

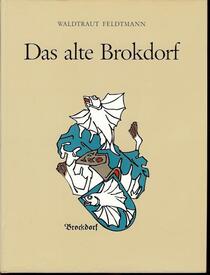

Chronik Brokdorf I - Das alte Brokdorf

Das alte Brokdorf

von Waltraut Feldmann

1992

herausgegeben von der Gemeinde Brokdorf

ISBN 3 529 02727 8

im Karl Wachholtz Verlag, Neumünster

Band I zur älteren Geschichte des Ortes Brokdorf innerhalb einer sehr umfassenden reichhaltigen dreibändigen Chronik; deren Band II sich mit dem in Brokdorf geborenen Autoren (überwiegend in plattdeutscher Sprache), Schauspieler und Intendanten Paul Trede befaßt und deren Band III die jüngere Geschichte des Dorfes vermittelt.

Chronik Brokdorf III - Das neue Brokdorf

Das neue Brokdorf

von Waltraut Feldmann

1997

herausgegeben von der Gemeinde Brokdorf

ISBN 3 529 02804 5

im Karl Wachholtz Verlag, Neumünster

Band III zur jüngeren Geschichte des Ortes Brokdorf innerhalb einer sehr umfassenden reichhaltigen dreibändigen Chronik; deren Band II sich mit dem in Brokdorf geborenen Autoren (überwiegend in plattdeutscher Sprache), Schauspieler und Intendanten Paul Trede befaßt und deren Band I die ältere Geschichte des Dorfes vermittelt.

© 2008 - 2024 Peter von Holdt · Technische Realisation: Michael Reinke · Impressum ·